viernes, febrero 16, 2018

Mamá Anita

Mentiría si dijera que fui muy apegado a ella.

Hacía más de seis meses que no la veía.

Pero hubo un tiempo en que la veía al menos una vez por semana.

Todavía vivía en la casa de mis papás, y ni siquiera había terminado la licenciatura.

Anita -nunca le gustó que la llamáramos abuela- pasaba a ver a mi mamá por las tardes, y las dos se metían a la cocina.

Yo bajaba de mi recámara para saludarla, y ella me preguntaba cómo estaba y yo hacía lo mismo. Ella siempre bromeaba y me respondía que estaba como los mangos.

Luego me preguntaba si no tenía un cigarrito que le regalara.

Se sentaba en la mesa de la cocina a fumar tranquilamente con mi mamá, mientras las dos conversaban.

La última ocasión que la vi, mi mamá había hecho una comida en la casa.

Era el cumpleaños de mi papá.

Anita se marchó poco después de la comida.

Me pareció más huraña y pensativa que de costumbre.

Desde unos años para acá, no convivía más de lo necesario.

Siempre se marchaba pronto porque decía que tenía que cuidar a sus mascotas.

Hubo un tiempo en que tuvo un perro que se llamaba Pookie, unas cuantas gallinas, un pato y algunos pericos, pero entonces sólo tenía a un loro que se llamaba Choche.

Al despedirse de mí, me dijo que me cuidara y que no me olvidara de mi mamá.

Tengo muchos recuerdos de Anita, pero casi todos son de la infancia.

Una vez, mis papás tuvieron que llevar de emergencia a mi hermano al hospital.

Cuando desperté, lo primero que vi fue su cara.

Ella estaba junto a la cama, cuidándome.

Antes de que yo dijera cualquier cosa, me dijo que mis papás habían tenido que salir con mi hermano y que tendría que acompañarla a su casa.

Salimos del departamento y ella me tomó de la mano y caminamos en silencio hasta su casa. Hacía mucho frío -yo estaba muy bien abrigado- y parecía que el sol acababa de salir.

La calle estaba desierta, y el silencio de Anita fue tan natural y me hizo sentir tan cómodo que no le pregunté más, aunque era una situación extraña.

Mis papás nunca me dejaban solo.

Además, era lunes y no fui a la escuela.

Mi mamá nos llevaba mucho a su casa.

Íbamos casi todos los viernes, después de la escuela.

Veíamos allí a nuestras primas y comíamos con ellas.

Anita cocinaba una sopa que me gustaba mucho.

El aroma del jitomate de la sopa recién hecha inundaba la estancia y penetraba mis fosas nasales, mientras mis primas y nosotros aguardábamos sentados en el comedor.

Después de la comida, nos levantábamos de la mesa y nos íbamos a jugar a la sala o al patio.

Los adultos se quedaban en la plática de sobremesa, fumando.

Hasta la sala llegaba el aroma del tabaco y los ecos de sus misteriosas conversaciones.

Al cabo de un rato, mi mamá nos llamaba y nos decía que nos despidiéramos de todos.

Anita nos decía que cuidáramos a mi mamá, nos daba un beso en la mejilla y entonces nos marchábamos.

Cuando llegábamos a la esquina de la calle, siempre nos deteníamos y volteábamos a su casa. Ella seguía en la puerta, diciéndonos "Adiós" con las manos.

A Anita le gustaba mucho bailar.

En la fiesta de graduación de la primaria, la vi varias veces en la pista de baile.

Ella llevaba un vestido rojo con puntos blancos que llamaba mucho la atención.

Sonreía mucho, y parecía que se la estaba pasando muy bien con mi abuelo.

Cuando tenía más de un año en la Universidad, estalló la huelga en la UNAM.

De vez en cuando, Anita iba a la casa a saludar.

Estaba muy consternada por la situación de la UNAM y me preguntaba qué opinaba del movimiento estudiantil.

También quería saber si yo había ido a la Universidad en esos días.

Ella sólo se enteraba del movimiento por lo que decían en la televisión y creía que aquello era prácticamente una zona de guerra y que la Universidad estaba tomada por vándalos.

Cuando le contaba lo que pensaba y lo que había visto, sólo negaba con la cabeza y me decía que tuviera cuidado y que no hiciera cosas buenas que parecieran malas.

(Ésa era una de las frases que más me decía en esa época:

"No hagas cosas buenas que parezcan malas.")

También tengo un recuerdo de ella del día de mi examen profesional de licenciatura.

Mis papás habían invitado a muchas personas al examen -una de mis sobrinas adolescentes incluso se la pasó jugando con su gigantesco teléfono celular-, y yo estaba de pésimo humor.

La situación no era para tanto, pero me hubiera gustado que fuera un evento más íntimo.

Cuando terminó el examen y el protocolo del juramento universitario, mi mamá insistió en que yo personalmente invitara a los sinodales a comer a la casa.

Me puse todavía de peor humor, pero Anita me tomó del brazo y me dijo que no me costaba nada invitarlos y que lo más seguro era que no aceptaran.

Caminamos en silencio, como aquélla vez que no fui al kínder y que ella me llevó a su casa porque mis papás estaban en el hospital con mi hermano.

Tal y como ella lo había vaticinado, ningún sinodal aceptó la invitación.

Antes de que regresáramos a donde estaba la familia, me regaló un reloj de cadena, como los que usaba mi abuelo, y me dijo que le daba mucho gusto que hubiera terminado la carrera. Me pasó una mano por las mejillas y sonrió.

Estaba preparándome para acostarme a dormir, cuando mi hermano me llamó por teléfono para darme la noticia.

Nunca hablamos por teléfono, así que imaginé que había ocurrido algo importante.

Su voz sonaba tan entrecortada y triste que casi no le entendí.

Iban a dar las 10 de la noche, y lo primero en lo que pensé fue en cómo se sentiría mi mamá.

Fuimos a la casa de mi abuela y luego nos trasladamos al velatorio.

Mi mamá estuvo tranquila y resignada toda la noche, toda la madrugada y toda la mañana del día siguiente, pero se puso muy mal al mediodía, cuando se llevaron el féretro.

Jamás la había visto tan desconsolada.

Dijo que su mamá había sido su mejor amiga -su confidente-, y que no sabía cómo asimilaría que jamás volvería a verla.

Mi mamá siempre estaba al pendiente de su mamá.

Si no la visitaba a diario, la llamaba por teléfono.

Han transcurrido dos semanas desde entonces y todavía no sé cómo puedo consolar a mi mamá. Creo que todo lo que diga o haga, no podrá hacerla sentir mejor.

miércoles, febrero 14, 2018

Fuego amigo

Entré a un laboratorio de investigación, un año antes de ingresar al doctorado.

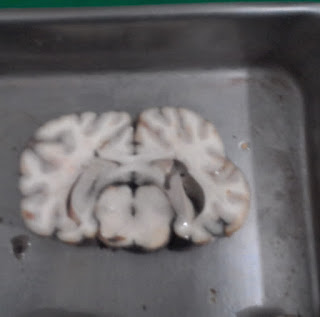

Estaba tan entusiasmado con la posibilidad de aprender sobre el funcionamiento del cerebro y en convertirme en investigador que incluso corrí experimentos a la una de la mañana y estuve yendo regularmente al laboratorio durante las vacaciones de verano.

Tenía medio año contratado como profesor de asignatura en la Facultad de Psicología, y no tenía ningún problema por realizar el trabajo en el laboratorio.

Mi futuro tutor me dio una beca de estudiante de licenciatura alrededor de seis meses.

Eran como $2,000 al mes.

A los dos años y medio de haber ingresado al doctorado, ya tenía un par de publicaciones: una como colaborador y otra como primer autor.

Cuando aprobé mi examen de candidatura, mi entusiasmo comenzó a decaer.

A la mayoría de los estudiantes que estaban en el laboratorio en ese momento, les faltaba compromiso.

No asistían regularmente o llegaban tarde o rara vez tenían datos que mostrar en los seminarios de avances.

Yo tenía mis propios asuntos.

No me correspondía insistirles en que mostraran compromiso.

En una ocasión mi esposa enfermó y avisé a mi tutor que no iría al laboratorio.

Justamente ese día nos llegó la respuesta de una revista a la que había enviado mi segundo artículo como primer autor.

El artículo requería menores modificaciones para ser publicado.

Mi tutor me pidió que fuera inmediatamente al laboratorio a trabajar en las respuestas a los comentarios de los revisores, para contestarles ese mismo día.

Eso hice.

Cuando llegué al laboratorio, pasé a su oficina.

Mi tutor estaba feliz, porque el artículo estaba prácticamente aceptado.

Sonreía ampliamente, exhibiendo su dentadura.

Él estaba convencido de que la sonrisa había sido un mecanismo de agresión disfrazada, empleado por nuestros ancestros.

Lo decía frecuentemente en los seminarios estilo Journal Club que teníamos los lunes por la mañana.

En ese momento, no pude dejar de pensar en ello.

Había algo frívolo y maquiavélico en su actitud.

De repente, cambió su semblante.

Cruzó las manos a la altura del pecho y me dijo que era normal que mi esposa enfermara, sobre todo porque ella tenía sobrepeso.

Tratando de ser amistoso, me sugirió que no me preocupara tanto por su salud.

Tuve que apretar la mandíbula.

¿Realmente había dicho eso?

Ya sabía que mi vida le importaba un carajo, pero en ese momento lo confirmé.

Al siguiente día, me ausenté del laboratorio.

Estaba enojado. Amanecí con fiebre, náuseas, congestión nasal y dolor de estómago.

Obviamente, también le avisé.

Siempre nos decía que tuviéramos la cortesía de avisarle cualquier cosa que nos impidiera asistir al laboratorio.

Seguía dando clases en la Facultad de Psicología y en el posgrado tomaba una clase de Biología Molecular (¡me estaba costando mucho trabajo!), pero había hecho todo lo posible para no ausentarme del laboratorio ¡más de seis horas a la semana!

El doctorado es un trabajo que exige dedicación de tiempo completo -sin vacaciones, sin aguinaldo y sin prestaciones-, pero está permitido trabajar un máximo de ocho horas a la semana, en actividades ajenas al posgrado.

Casi todos los días que fui estudiante de posgrado, llegaba al laboratorio a las ocho de la mañana y salía alrededor de las ocho de la noche.

En el último año y medio, lo normal era que hasta las diez de la mañana sólo estuviéramos mi tutor, su investigadora asociada, una joven técnica que acababa de llegar al laboratorio y yo.

Ese día que me ausenté, no apareció ningún estudiante en el laboratorio.

Mi tutor enfureció y nos envió un correo electrónico a todos los estudiantes.

Aunque yo tenía prácticamente tres publicaciones -¡me faltaba la mitad del doctorado!-, él tuvo que anunciar públicamente en ese correo que yo no tenía ideas y que sólo seguía sus instrucciones.

Me molestó muchísimo.

Quise mandar todo al diablo.

Desde entonces, si lo pienso bien, perdí el entusiasmo.

Tuve que comenzar a beber alcohol cada fin de semana, para lidiar con la frustración.

No podía hacer nada más. Mi vida era el posgrado.

Se terminó mi beca de doctorado -insistí en terminar unos artículos que ya no necesitaba para titularme- y viví seis meses con mis ahorros y otros seis meses con una beca de licenciatura que él me dio.

Tuve que negociar con él.

Todo el tiempo que estuve en ese laboratorio, mi tutor formó parte de una sociedad que organizaba un congreso cada dos años.

Generaba datos tan constantemente que participé en todos esos congresos, con trabajos diferentes.

Al último congreso que asistí, llevé unos datos que tuve que explicarle.

Salió de su oficina y trató de ponerme en evidencia, frente a algunos estudiantes de licenciatura que estaban allí.

Le parecía absolutamente incomprensible la dosis y el vehículo que había empleado, así como la hora de administración de los fármacos.

Ya le había hablado del proyecto, pero no lo recordaba.

Con todo y esos elementos absolutamente incomprensibles para él, esos datos terminaron publicados en un artículo.

Cuando el artículo fue aceptado y los editores de la revista nos enviaron las galeras, él tuvo la osadía de cambiar la sección que especificaba la participación de cada autor.

Obviamente, puso que a él se le habían ocurrido los experimentos.

Tenía que reforzar la idea de que yo sólo seguía sus instrucciones.

En esa ocasión, tampoco dejó escapar la oportunidad de regañarme por correo electrónico.

Ese era mi cuarto artículo como primer autor con su grupo de investigación.

En las tres publicaciones previas, siempre fui yo el responsable de hacer el trabajo del autor corresponsal (subir al portal de cada revista, toda la información que requería cada una de ellas para considerar la publicación de nuestros manuscritos científicos), aunque no me dio el crédito ni para un artículo, y siempre lo puse a él como PhD.

Nunca recibí una queja de su parte, así que supuse que así estaba bien.

Sin embargo, en esa ocasión me insultó por correo electrónico y me preguntó dónde tenía la cabeza y si acaso yo no sabía que él también era MD.

Lo hizo para molestar nada más.

O para mostrarme quién tenía el poder.

Hace poco publicó un artículo con una parte de los datos que obtuve en su laboratorio.

Incluyó unas gráficas con esos datos, distintas a las gráficas que están publicadas en los trabajos originales.

Si me hubiera enterado de esa revisión, yo mismo habría realizado esos cambios.

Después de todo, yo generé esos datos y yo hice las gráficas.

Incluso habría aportado algo más para ese artículo de revisión.

(Ni siquiera me puso en los agradecimientos de ese artículo de revisión.)

Soñé que alguien a quien admiro, me juzgaba sin conocer todos estos detalles.

No he podido dejar de pensar en ese sueño y tuve que escribir todas estas palabras.

Labels:

Academia,

Amnesia,

Aprendizaje,

Autor Corresponsal,

Decepción,

Doctorado,

Egocentrismo,

Enfermedad,

Examen de Candidatura,

Facultad de Psicología,

Sueños

Suscribirse a:

Entradas (Atom)